Monitoring des Regenwurmbesatzes auf unterschiedlich bewirtschafteten Flächen

Praxistipp...

- Es gibt drei verschiedene Lebensformen (epigäisch, endogäisch und anözisch), die sich in der räumlichen Verteilung und in der Wirkung auf den Boden unterscheiden.

- Für einen größtmöglich positiven Effekt auf den Boden sollten alle drei Lebensformen gefördert werden.

- Intensive Bodenbearbeitung hat sehr große negative Folgen für die Regenwurmpopulation, besonders im feuchten Frühjahr und Herbst, da sich die Tiere bei Feuchtigkeit im Oberboden befinden und bei Trockenheit in untere Bodenschichten abwandern.

- Zur Förderung von Regenwürmern empfiehlt sich:

- konservierende Bodenbearbeitung

- kontinuierliche Bereitstellung von Nahrung in Form von Mulch oder Pflanzenresten durch permanente Bodenbedeckung

- Etablierung von mehrjährigem Grünland

Versuchsfragen

- Wie wirken sich die veränderten Bedingungen in Folge des Klimawandels auf die Regenwurmpopulation und deren Zusammensetzung aus?

- Wenn es einen Populationseinbruch durch extreme Frühjahrs- und Sommertrockenheit gibt, wie schnell kann sich die Population erholen?

- Wie sehen Populationsgröße und -zusammensetzung in verschieden bewirtschafteten Flächen aus?

- Welchen Einfluss haben die umliegenden Saumstrukturen auf die Förderung von Regenwürmern in der Ackerfläche?

- Welche Rückschlüsse lassen sich aus dem Projekt hinsichtlich Bewirtschaftungsverfahren und Beschaffenheit der Landschaftsstruktur ableiten?

Hintergrund

Aufgrund ihrer Lebensweise können Regenwürmer Bodeneigenschaften wie Gefügestruktur, Durchwurzelbarkeit und Wasserinfiltrationsvermögen positiv beeinflussen und fungieren daher als Indikator für den Zustand des Bodens und dessen Möglichkeit, wichtige und produktionsrelevante Funktionen für einen resilienten Pflanzenbestand zu erbringen.

Kontakt

Rafael Bruns

Praxislabor Pflanzenbau

Telefon: 035242 63179-54

E-Mail: rafael.bruns@lfulg.sachsen.de

Webseite: Öko-Kompetenzzentrum

- Prüffaktor: Bewirtschaftungssystem

- Anzahl Varianten: 3 (4 Varianten ab Herbst 2023)

- Wiederholungen pro Variante: 4 mit je 2 Transektpunkten

- Es werden zwei Bonituren je Jahr im Frühjahr (März) und Herbst (Oktober) auf immer denselben Flächen und immer denselben Transektpunkten durchgeführt

- Varianten/Bewirtschaftungssysteme der einzelnen Flächen:

- Fläche 1: Grünland, ökologisch bewirtschaftet

- Fläche 2: Ackerfläche, ökologisch bewirtschaftet

- Fläche 3: Ackerfläche, Mulchsaat, konventionell bewirtschaftet, in der Umstellung seit 2021

- Fläche 4: Ackerfläche, Mulchsaat, konventionell bewirtschaftet

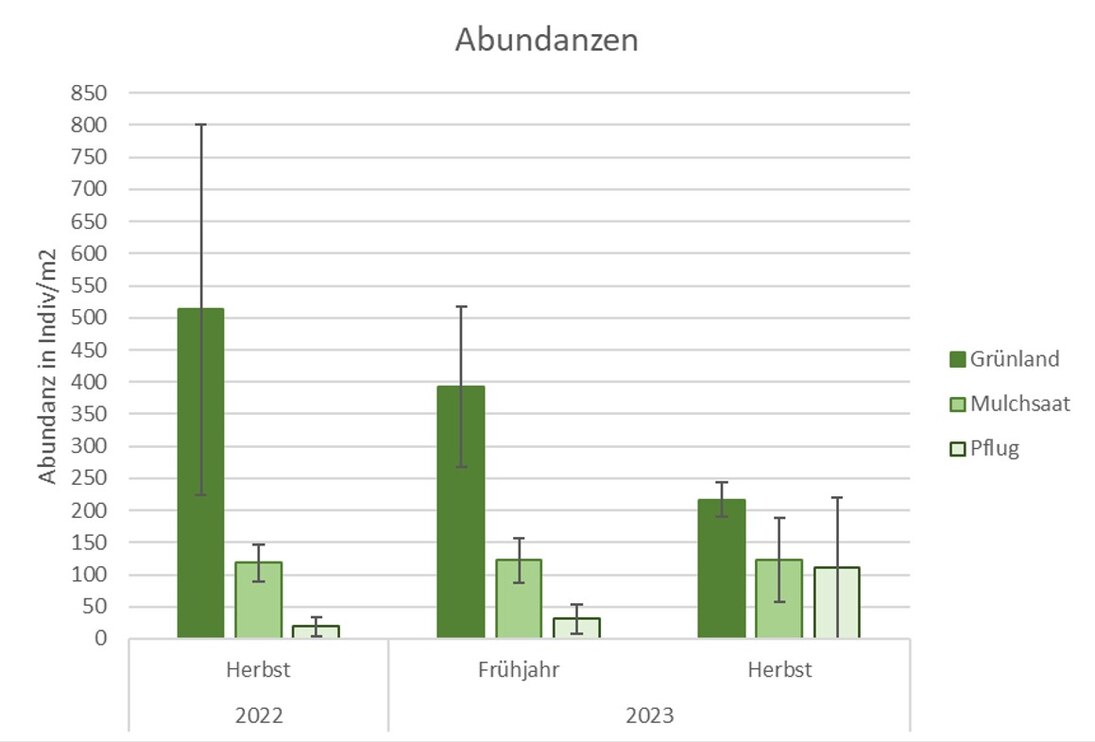

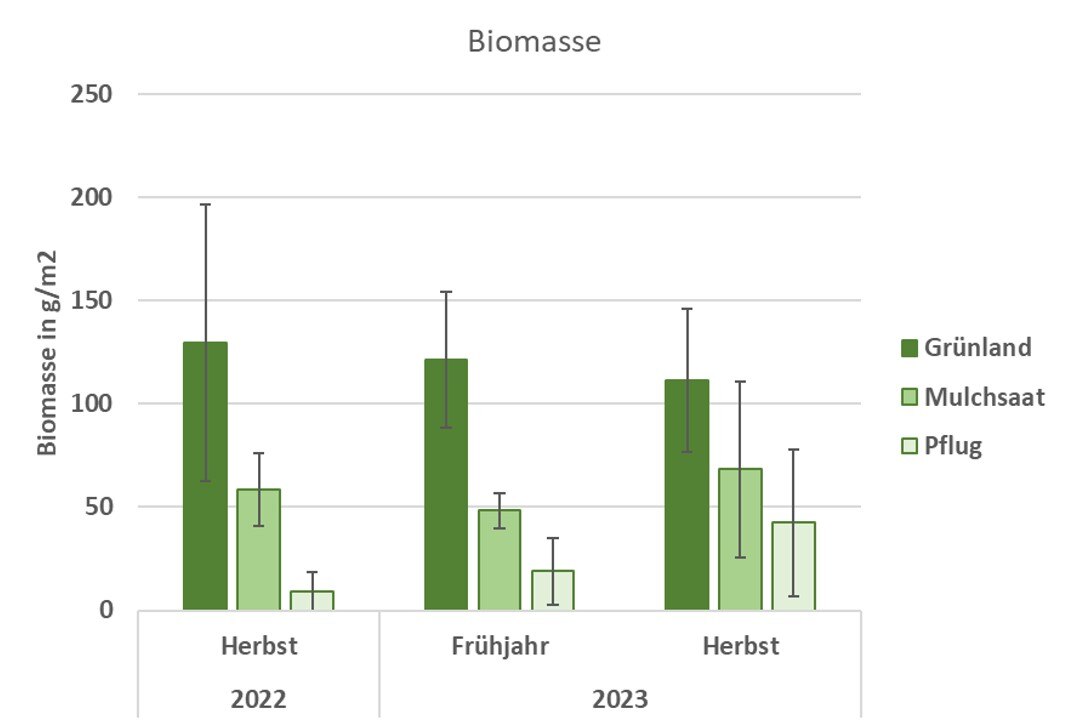

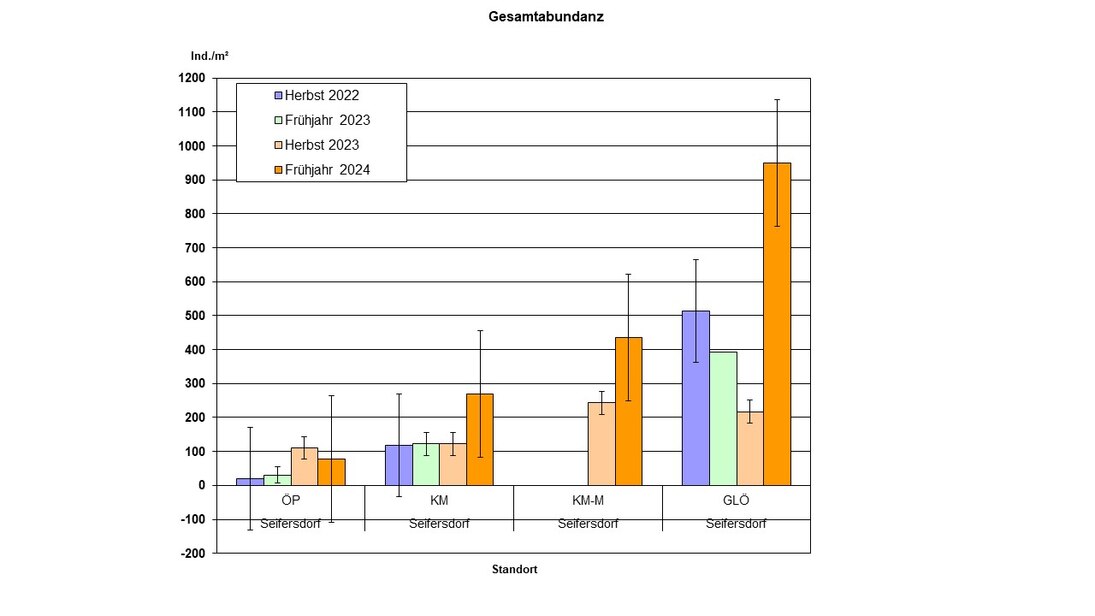

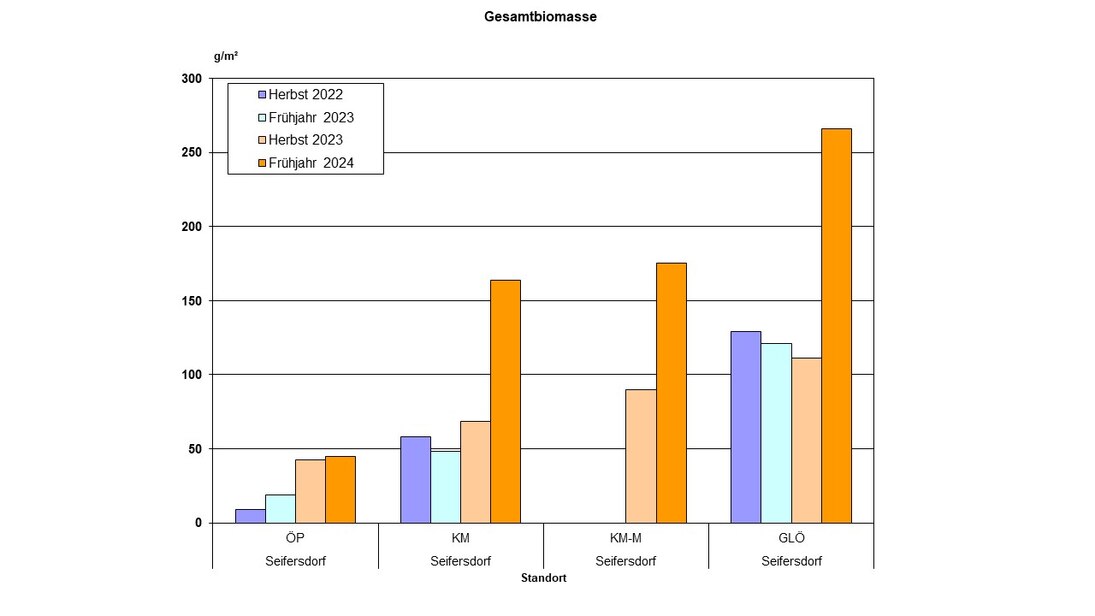

Gesamtbiomasse und Abundanzen der Regenwürmer

- Vermutlich wurde im Grünland 2022 eine Probe direkt im Kuhdung beprobt (Probe enthielt mehr als doppelt so viele Tiere im Vergleich zu den anderen Proben). Dennoch wurden im Grünland deutlich höhere Werte im Vergleich zu den anderen Bewirtschaftungsformen nachgewiesen.

- Im Grünland ist die Gesamtbiomasse und Abundanz gemäß den Erwartungen am höchsten, auf der gepflügten Ökofläche deutlich am niedrigsten, was den großen Negativeinfluss von intensiver Bodenbearbeitung zeigt.

- Im Jahresvergleich zeigt die Mulchsaat eine konstante Anzahl an Tieren mit höchster Biomasse im Herbst 2023. In der gepflügten Variante ist ein Populationszuwachs zu erkennen. Im Grünland dagegen ist ein Abfall der Abundanz und der Biomasse zu verzeichnen.

Anteil der verschiedenen Regenwurmarten an der Abundanz

- Die meisten Arten wurden im Grünland gefunden (7 Arten). In den anderen zwei Varianten wurden jeweils 5 Arten gefunden, wobei die Ökofläche eine breitere Verteilung aufzeigt. Bei der Mulchsaat waren hauptsächlich 2 Arten Vertreten, besonders L. castaneus ist ein klassischer Vertreter von Grünland, da diese Art besonders empfindlich auf wendende Bodenbearbeitung reagiert.

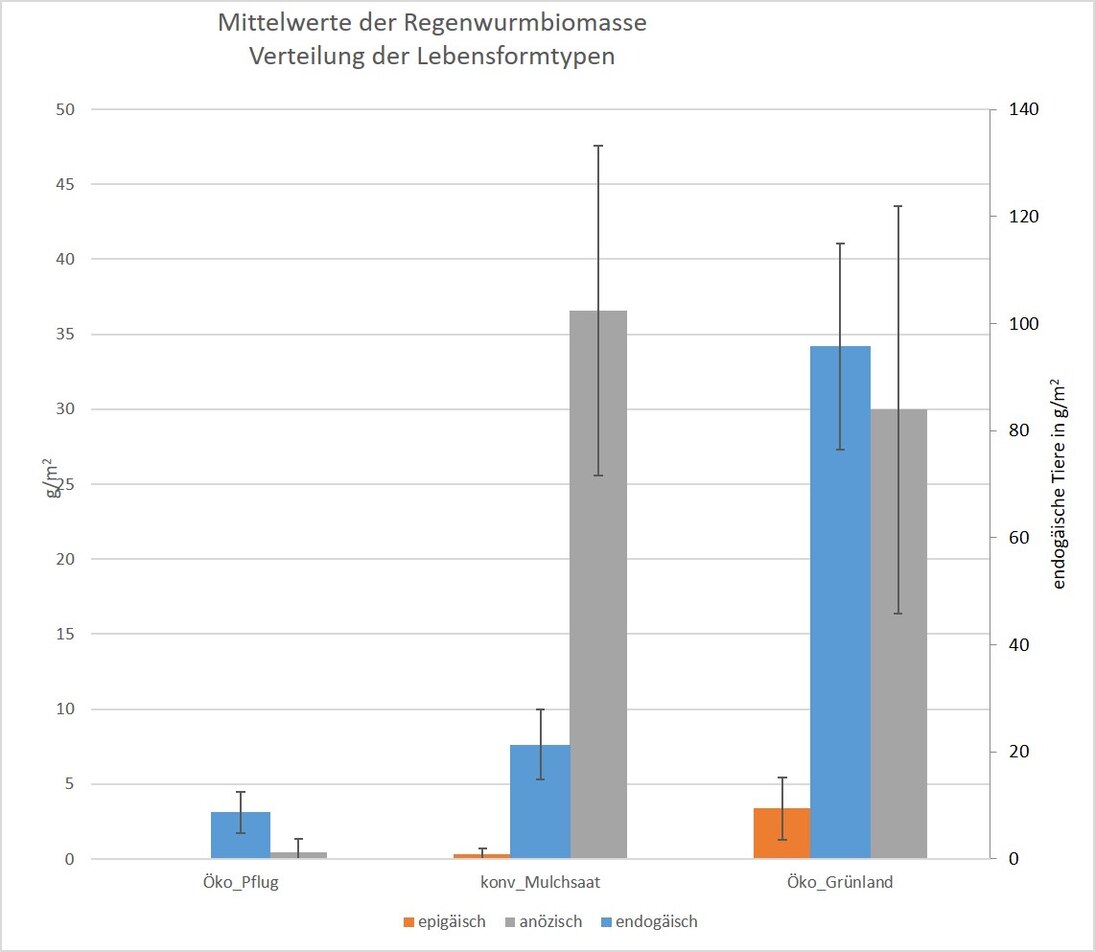

- Bei der Mulchsaat ist der Tiefgräber L. terrestris mit über 36% am stärksten vertreten; bei den anderen zwei Öko-Varianten der endogäische A. caliginosa.

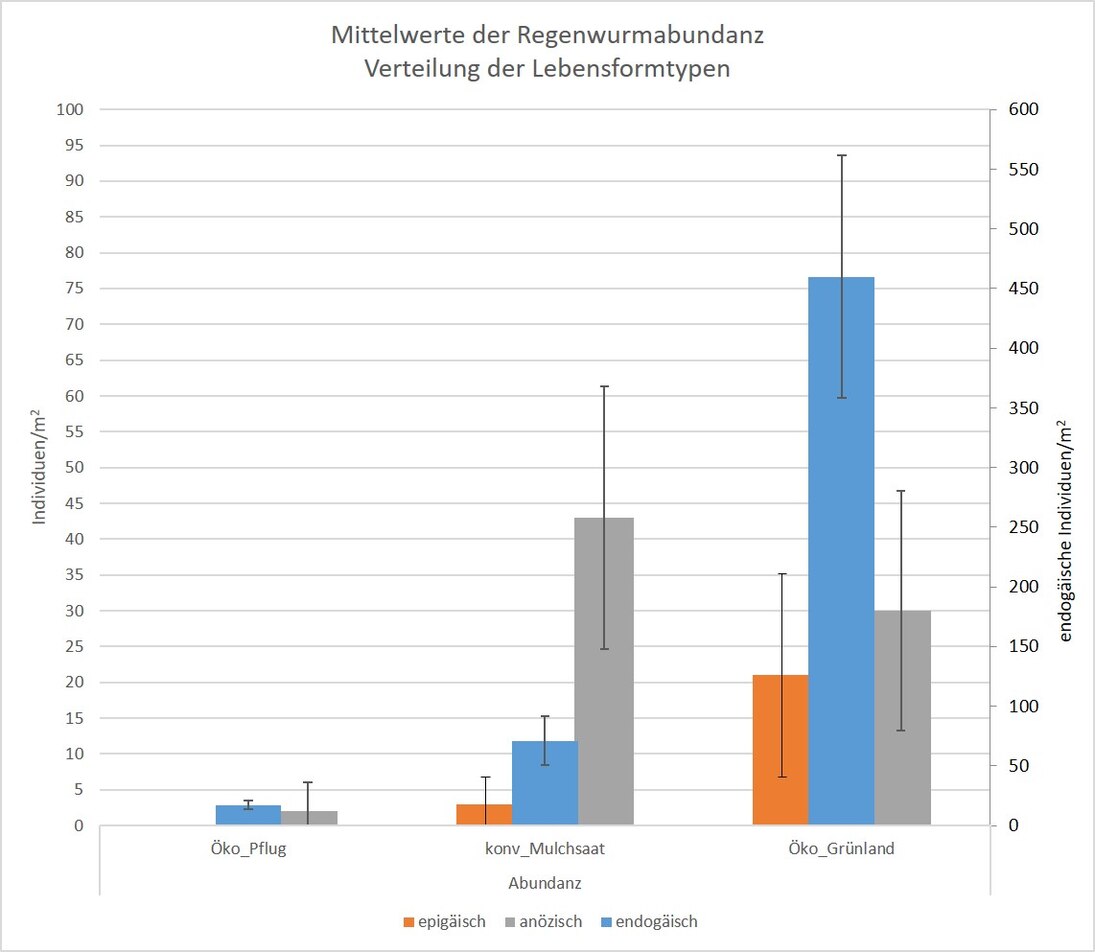

- Epigäische Arten (Streuschichtbewohner) traten nur in der konventionellen Mulchsaat in geringem Maße auf.

- Zu erwarten war, dass L. terrestris in der gepflügten Variante einen geringen Anteil an der Artenverteilung hat, doch auch das Grünland weist einen ähnlich niedrigen Anteil auf. Dies lässt Verdichtungen im Unterboden vermuten, die nicht durch das Bodenleben allein aufgehoben werden können.

- Bezüglich der Altersverteilung fällt auf, dass auf dem gepflügten Schlag kaum Jungtiere zu finden waren. Im Grünland ist die Altersverteilung ausgeglichen.

Verteilung der Lebensformtypen

Die Lebensformen unterscheiden sich in ihrer räumlichen Verteilung im Boden und haben dementsprechend unterschiedliche Wirkung auf den Boden. Regenwurmgesellschaften, in denen alle drei Lebensformen gemeinsam vorkommen, haben die positivste Wirkung auf die Bodenfruchtbarkeit.

Epigäische Regenwürmer

- leben in der Streuschicht und ernähren sich von zerkleinerter organischer Substanz und zersetzen diese

- bilden keine Wohngänge

- sind rot pigmentiert

Endogäische Regenwürmer

- leben im Oberboden (Flachgräber)

- graben meist horizontale Gänge, die dann mit Kot wieder verfüllt werden

- dadurch wird Luft- und Wasserhaushalt des Bodens verbessert

- tragen zur Stabilisierung des Bodengefüges bei

- ernähren sich von organischer Bodensubstanz (geophag)

- kommt nie an die Bodenoberfläche und ist daher nicht pigmentiert

Anözische Regenwürmer

- graben mehrere Meter tiefe Gänge, die zur Oberfläche geöffnet sind (Tiefgräber)

- dadurch wird das Infiltrieren von Wasser in den Boden verbessert

- weisen eine dunkle rotbraune Pigmentierung auf

- arbeiten organische Bodensubstanz in den Boden ein und setzen diese um

- tragen zur Stabilisierung des Bodens bei

Wie zu erwarten, sind in der Pflugvariante keine epigäischen Arten zu finden, da ihnen als Streuschichtbewohner durch die wendende Bodenbearbeitung die Nahrungsquelle entzogen wird, die in tiefere, für diese Arten nicht mehr erreichbare Schichten verlagert wird.

Auf allen Standorten konnte im Frühjahr 2024 eine deutlich größere Population ermittelt werden als im vorangegangenen Herbst. Dies ist vor allem auf die sehr günstigen Feuchtebedingungen im Winter/Frühjahr 2023/24 zurückzuführen. Ab September 2024 herrschten wieder trocknere Bedingungen und auch im Oktober waren erst spät Niederschläge zu verzeichnen, weshalb die Werte nicht nur in diesem Versuchsjahr sondern tendenziell im Herbst niedriger sind als im Frühjahr. Dies ist deutlich beim Grünland und auf der konventionell bewirtschafteten Mulchfläche (KM-M) zu sehen. Umso beeindruckender ist es, dass auf der ÖP-Fläche (ökologisch mit Pflug bewirtschaftet) nur ein ganz geringer Rückgang in den Abundanzen zu erkennen war und bei den Biomassen eine leichte Zunahme. Auf der Fläche KM (Mulch in Umstellung auf Öko) sehen wir hingegen für die Abundanzen und Biomassen eine Zunahme. Dies ist sehr wahrscheinlich ein Fruchtfolgeeffekt des Kleegrases.