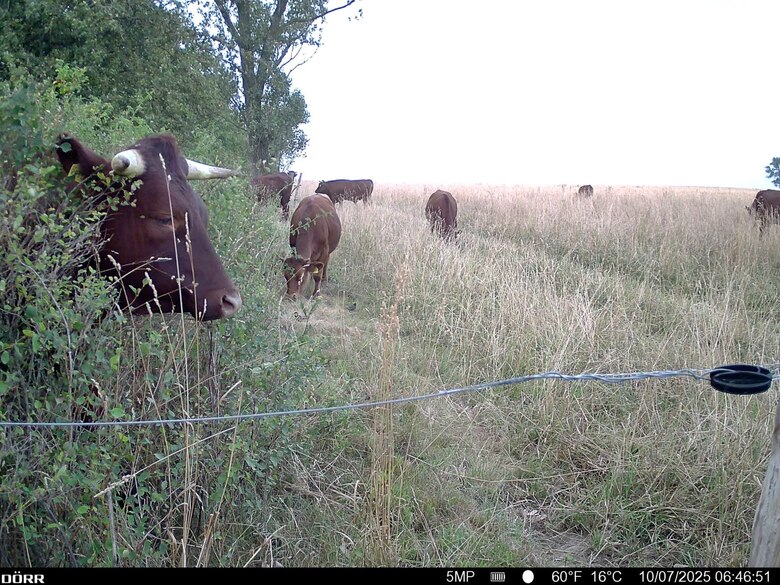

Beweidung einer Hecke durch Rinder

Hintergrund

In intensiv genutzten Agrarlandschaften stellen Hecken ökologisch wertvolle Ökosystemleistungen zur Verfügung. Mit einem strukturreichen Aufbau dienen sie als Lebensraum für eine Vielzahl von Arten. Darüber hinaus wirken Hecken als sogenannte Trittsteine, indem sie Biotope miteinander vernetzen und dadurch Ausbreitungsprozesse unterstützen. Somit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Biotopverbund und erhöhen die biologische Vielfalt.

Auch Landwirte profitieren von den umfassenden Funktionen. In weitläufig ausgeräumten Kulturlandschaften stellen Hecken eine Barriere gegen Bodenabtrag durch Wind und Wasser dar. Sie verändern das Mikroklima und vermindern dadurch die Verdunstung. Durch Kohlenstoffbindung aus der Luft tragen Hecken zudem zum Klimaschutz bei. Die Humusbildung im Boden steigt und erhöht damit die Bodenfruchtbarkeit.

Aufgrund dieser wichtigen Funktionen unterliegen Hecken in der Regel einem Beseitigungsverbot nach geltendem Bundes- und Landesnaturschutzrecht. Der dauerhafte Erhalt der ökologischen Funktionalität ist oberste Prämisse und benötigt ein angepasstes Pflegemanagement. Ein solches ist theoretisch durch die Einbindung in eine Weidenutzung mit Rindern möglich.

Fragestellung

In dem Projektvorhaben wird eine Hecke in eine Weidefläche mit Rindern integriert, um einerseits die Nutzungsintensitäten der Herde und einzelner Tiere zu erfassen und andererseits die Effekte von Verbiss und Vertritt auf das Landschaftselement sowie die direkte Umgebung messen zu können.

Umweltleistungen und biologische Artenvielfalt

- Lassen sich definierte Schutz- und Entwicklungsziele für die Hecke durch eine gezielte Rindernutzung als naturnahes Pflegemanagement erreichen?

- Wie unterscheiden sich die Wirkungen verschiedener Nutzungsvarianten der Rinderweide auf die ökologische Funktionalität der Hecke?

- Können Veränderungen der Arten- und Strukturvielfalt innerhalb und in unmittelbarer Umgebung der Hecke festgestellt werden?

- Welche Pflanzenarten werden vermehrt oder kaum bis gar nicht verbissen? Können fremdländische Pflanzenarten innerhalb der Hecke durch den Verbiss und Vertritt der Rinder gezielt zurückgedrängt und folglich mehr Raum für Naturverjüngung geschaffen werden?

Herdenverhalten und Tierwohl

- Wie unterscheiden sich die Wirkungen verschiedener Nutzungsvarianten auf die Rinderherde? Können Verhaltensauffälligkeiten bei einer räumlich begrenzten Nutzungsmöglichkeit der Hecke beobachtet werden?

- Wann und in welchem Zeitraum halten sich die Rinder innerhalb der Hecke auf? Können veränderte Nutzungsintensitäten im Tages- und Witterungsverlauf festgestellt werden?

Aufbau des Versuchs

Untersuchungsgegenstand: Hecke ca. 930 m lang und 10-15 m breit, linear

Untersuchungsabschnitte: jeweils 310 m lang mit unterschiedlichen Nutzungsvarianten

- Abschnitt 1: Referenzfläche ohne Nutzung

- Abschnitt 2: Hecke wird vollständig in die Weidefläche integriert.

- Abschnitt 3: Ausweisung sogenannter Buchten, nur Teile der Hecke werden in die Weidefläche integriert. Besonders wertgebende Bereiche (z. B. geschützte Arten) werden sondiert.

Weidesystem: Portionsweide - die Rinderherde (Rotes Höhenvieh) verweilt für ein bis zwei Tage auf einer portionierten Teilfläche. Je nach Vegetationsaufwuchs wird auf die nächste angrenzende Weidefläche umgesetzt.

Untersuchungen zu Umweltleistungen und Artenvielfalt:

- Vegetationserfassungen

- Brutvogel-Revierkartierungen

- akustische Fledermaus-Erfassungen

Diese werden sowohl vor als auch begleitend zur Heckenbeweidung umgesetzt. Die erhobenen Daten erlauben, eine Bewertung der individuellen Biotopleistungen der Hecke vorzunehmen. Zudem lassen sich Vergleiche zwischen den ungenutzten, beschränkten und vollintegrierten Nutzungsvarianten herstellen. Die Auswirkungen der Beweidung durch Verbiss und Vertritt auf die ökologischen Funktionen der Hecke können abgeleitet werden.

Untersuchungen zu Herdenverhalten und Tierwohl:

Erfassung des Herdenverhaltens über:

- GPS-Ortungsgeräte an Einzeltieren

- Wildkameras

- Zufallsbeobachtungen

Mithilfe des Monitorings lassen sich Aufenthaltszeiträume ableiten und die Beweggründe der Heckennutzung (z. B. Nahrungsaufnahme, Aufsuchen von Schatten zum Abkühlen an warmen Tagen) interpretieren.

Durchführungszeitraum: März 2024 bis voraussichtlich Sommer 2027

Versuchsdurchführung: LfULG, Untere Naturschutzbehörde Nordsachsen, Landwirtschaftsbetrieb Gut Waldland – v. Sahr GbR

Ergebnisse

Erste Ergebnisse werden voraussichtlich Ende 2026 vorliegen.

Kontakt

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Kompetenzzentrum Nachhaltige Landwirtschaft

Julia Stuhlberg

Telefon: 03731 2942307

E-Mail: julia.stuhlberg@lfulg.sachsen.de